一、2021年A股市场回顾

1、指数分化、行业分化

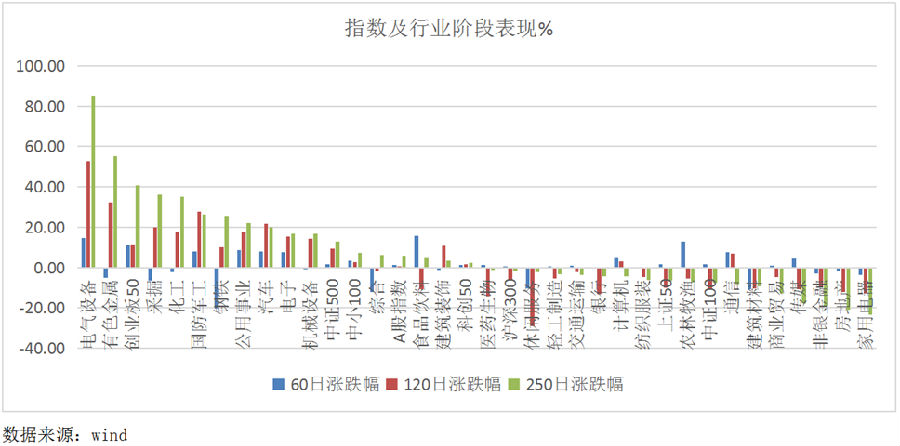

2021年中证500等中小盘指数表现好于沪深300等权重指数,早周期行业表现好于大消费、大金融行业,指数整体表现收敛,行业表现呈结构分化状态。截止2021年12月份,A股市场最近半年涨幅1%左右,最近一年涨幅6%左右。在各主要指数中,创业板50、中证500、中小100等指数跑赢指数,而上证50、中证100、沪深300等指数则相对落后,年内涨幅均为负数。与2020年相比,2021年指数方面表现收敛。行业方面,电气设备、有色金属、煤炭采掘、化工、国防军工、公用事业、汽车、电子、机械设备等有比较好的涨幅,而家电、房地产、非银、建材、计算机、银行等全年表现低迷。行业方面呈现典型的结构性行情,表现好的板块涨幅发散,而表现不好的板块收敛,相对回报也不显著。

2、投资策略回顾

二、2022年A股核心逻辑是继续抱团与结构分化

1、资金抱团的动因是经济增长回归稳健,龙头公司盈利增长稳健而持续

受全球新冠疫情的影响,中国经济在2020年一季度创下来了改革开放以来最低增速,随后在强劲的复工复产推动下,国内经济在2021年一季度创出了新高,这一低一高两个拐点,大概率是未来若干年经济增速的低谷和峰值。受基数影响,2021年前三季度国内生产总值同比增长9.8%,两年平均增长5.2%。其中,一季度同比增长18.3%,两年平均增长5.0%;二季度同比增长7.9%,两年平均增长5.5%;三季度同比增长4.9%,两年平均增长4.9%。从中长期看,未来经济增速保持在5%上下是非常正常的,这种中等经济增长水平有助于我们继续推进结构改革,并利用经济增长的韧性和回旋余地实现最终共同富裕。

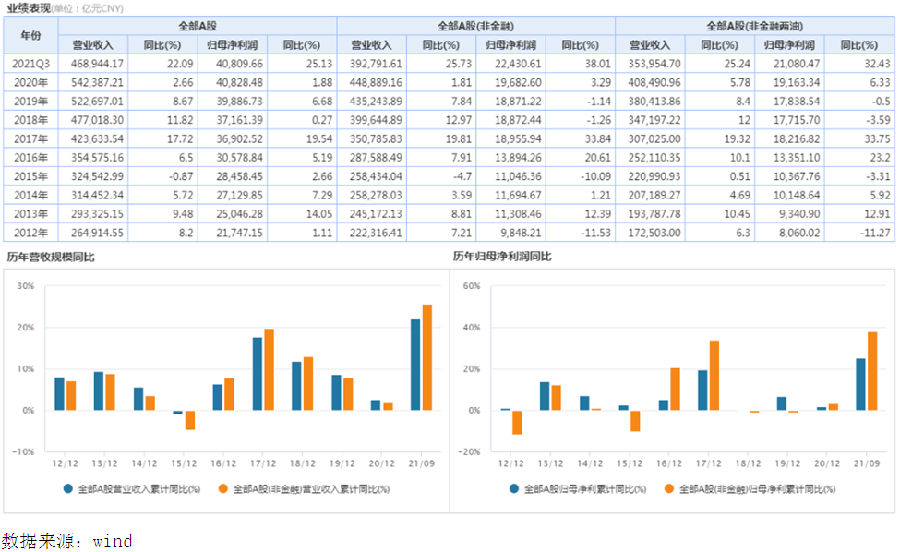

在宏观经济中等增速的大环境下,A股上市公司及行业增长大格局是回归,即相对较高基数下盈利增长的整体回落。从数据角度看,截止2021年3季度全A收入增速22.09%,归母净利润增速25.13%,2022年大概率回归到小号两位数的增长。这种回归或带来几种变化:

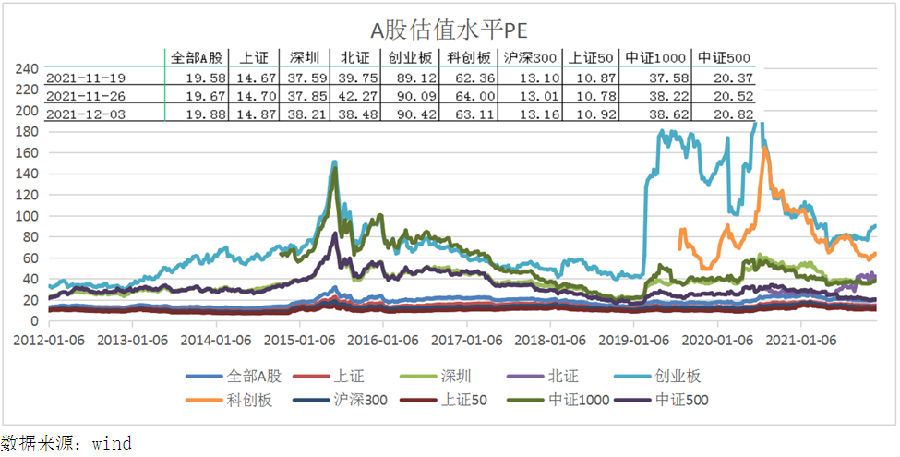

第一,市场整体估值受压,特别是相对估值比较高的板块面临均值回归的可能,比如创业板、科创板、北证指数、中证1000,相对而言,上证50、沪深300、中证500等中大盘股群体估值承压的空间不是太大,未来的看点是估值驱动的分化以及均值回归。

第二,行业盈利增长的弹性决定了未来一年板块以及个股上涨的空间,而公司分红的稳健型决定了未来股价的边际安全性,能够继续保持较高增长,以及股息率相对较高的公司,市场最终会给出不错的估值溢价。

第三,分子端的变化决定了分母端发力的方向。从DDM模型定价方向看,上市公司盈利增长、分红能力等是重点,上述两个方面有弹性有增长空间,则资金面的靶向会向此倾斜,未来看点是盈利驱动型炒作带来的结构性机会。

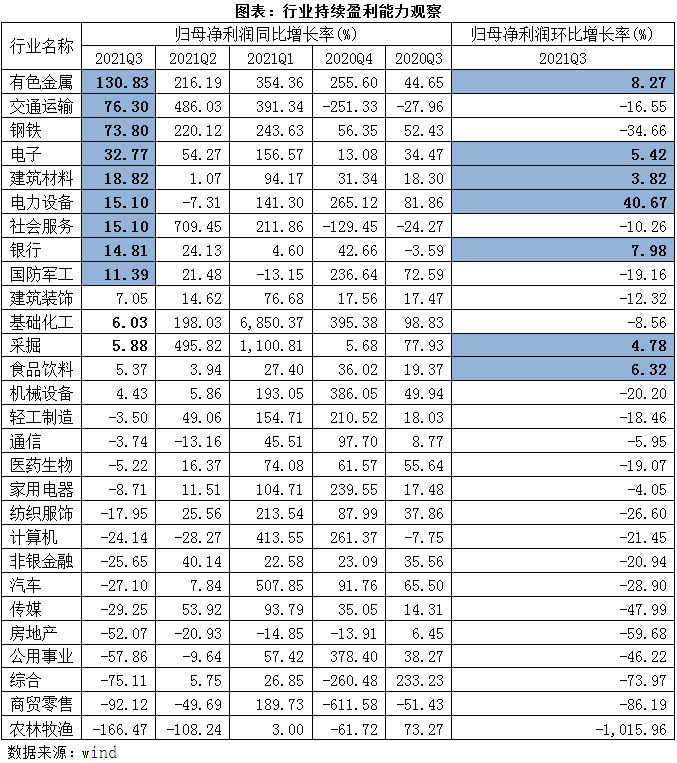

2、行业不分新旧,盈利能力强则资金偏好度会提升

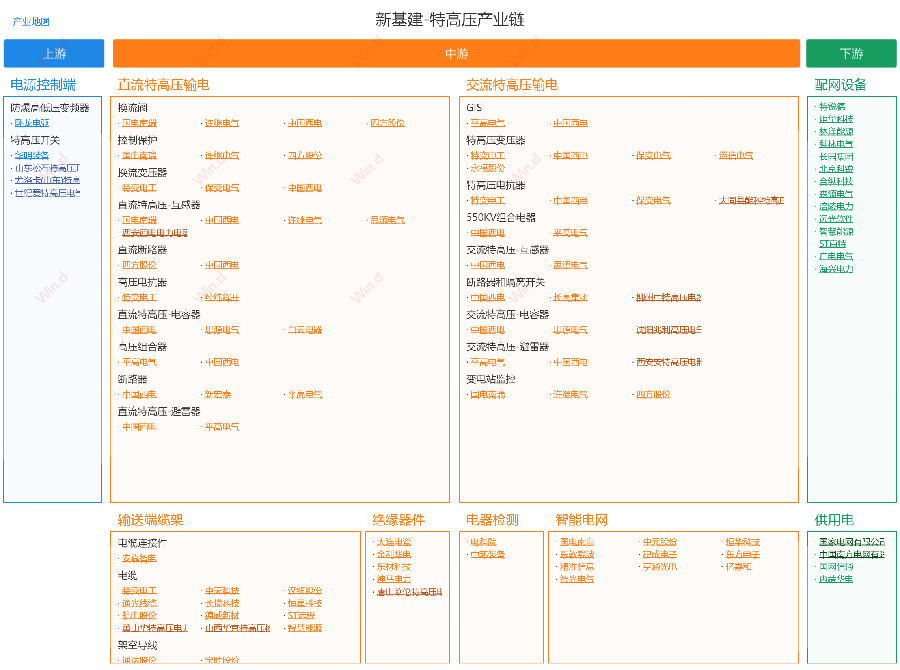

我们将全部行业公司盈利能力和增长力度数据进行对比,选择销售毛利率、净利率和ROE三个角度综合排序,从中短期角度看,食品饮料、家用电器、基础化工、建筑材料、医药生物、电子、轻工制造、采掘、非银金融、银行这些行业继续保持高盈利的可能性比较大。由于基数原因,钢铁、采掘、轻工等行业增速大概率回落,但行业龙头公司积累的现金流足够充裕,分红的潜力较大,而相对较低的估值水平,对于投资者来说或成为类“固收”的投资选择。如果我们结合最近几个季度行业成长能力的持续性,有色金属、电子、建筑材料、电力设备、银行这些行业存在溢价炒作的可能,典型的如新基建中的5G+特高压+智能电网、电子等。

3、关于均值回归与价值发现的数据逻辑

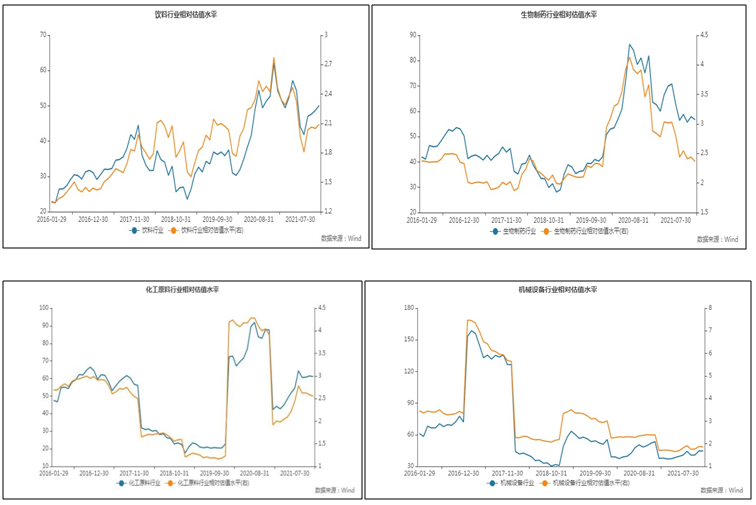

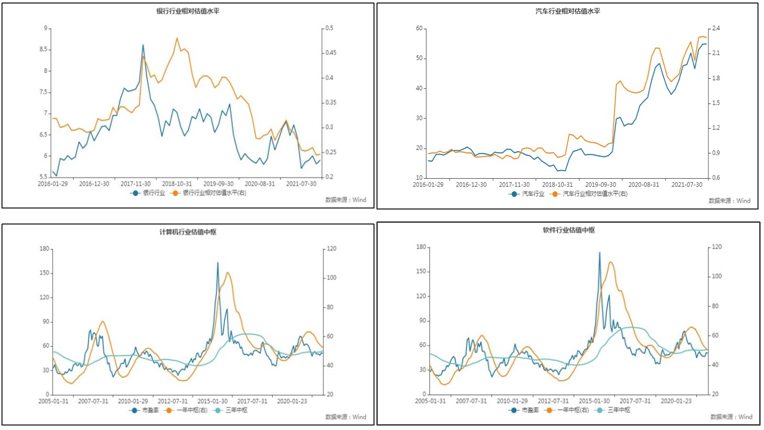

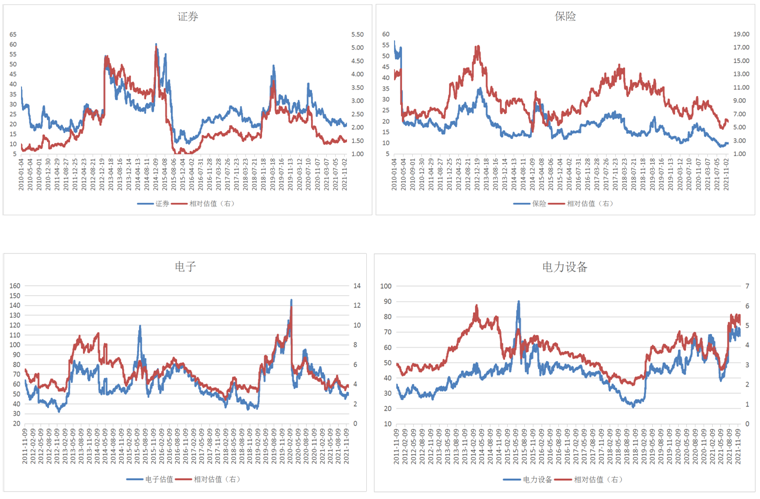

我们将周期、金融、消费、科技等核心资产赛道相关行业估值多个维度进行对比,既观察行业自身估值水平高低变化,又观察与沪深300指数相比较的相对估值溢价水平。通过数据逻辑,我们可以直观看到:

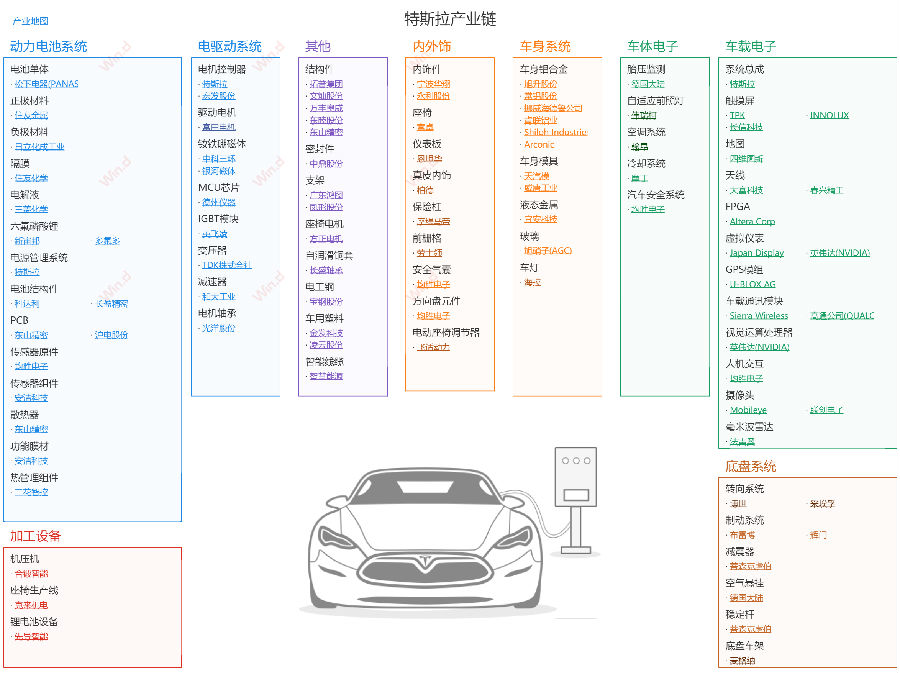

大消费方面:食品饮料的估值水平虽然有回落,但仍处于最近5年中枢以上,且相对沪深300有2倍以上溢价,这个放在历史时间轴上看是比较高的。医药股,相对估值水平回落较为充分,处于最近5年的中值水平,相对估值溢价则回落到2.5倍以下,处于最近五年均值水平附近,均值回归较为彻底,这也为2022年盈利弹性的发挥提供了边际改善空间。汽车行业,整体估值水平和相对估值溢价都处于近年高位,并且行业内部分化非常厉害,新能源汽车概念股估值拔的很高,传统汽车、汽配生产类公司估值则相对较低,而在碳中和大背景下,传统能源交通工具大趋势还是向下,折射到全行业看,估值弹性已经发挥到最佳,可能需要均值再回归。

金融:银行的估值水平和估值溢价都处于最近5年最低水平,毋庸置疑行业龙头公司具备较强的边际安全。证券行业估值水平和估值溢价都处于历史低水位,但行业景气度处于历史高水位,头部公司ROE水平提升到8%乃至10%以上,站在2021年底角度看,券商头部公司普遍存在低估,随着北交所以及进一步金融改革的深化,券商股或因盈利继续提升而体现出较大的估值弹性。保险股,行业景气度处于相对低位,估值和相对估值溢价也处于历史低水位,头部公司每股内在价值较为扎实,为股价提供了较强安全边际,大概率的情况是,未来1-2年或逐渐走出估值底部。需要提示的是金融股的H股群体相对估值也处于历史低水位,龙头公司高股息率较为持续,使得股价长期投资价值更加突出。

周期:传统早周期领域,受全球能源波动影响更大的化工产业链更值得跟踪,特别是油价整体高企背景下,化工原料行业成本转嫁能力增强,头部公司现金流更加充裕,估值弹性有望再拓展。机械设备估值和估值溢价都处于历史较低水位,龙头公司产能全球化布局或带来稳定的增长,估值修复的潜力也比较大。在新周期领域,比如电力设备,这几年核心资产抱团行为比较突出,甚至像光伏及设备等延续强者恒强,但其相对估值溢价都不是很离谱。

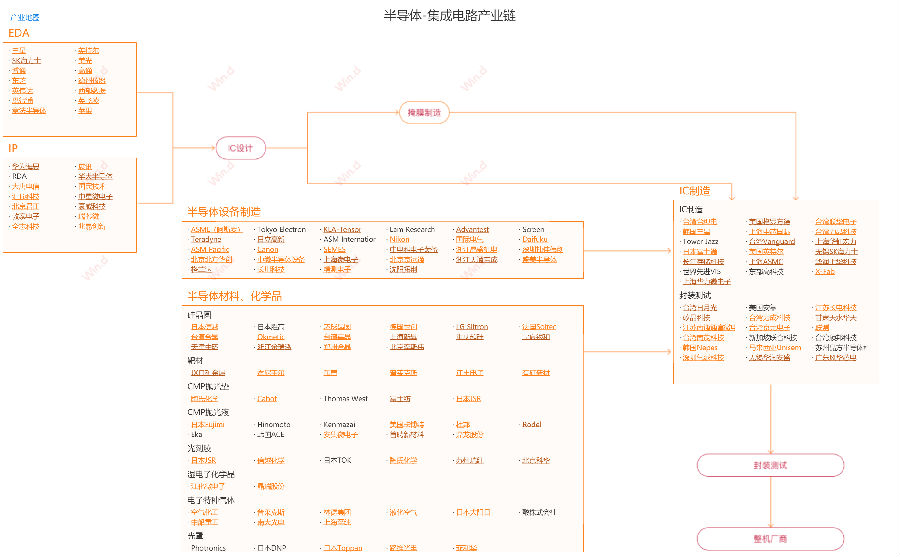

科技:电子(消费电子、半导体、集成电路)、计算机、软件这几年分化比较严重,消费电子有起有伏,半导体芯片则被长钱持续抱团,而计算机和软件细分领域大都被忽略,机构低配现象明显,在国家科技战略背景下,大科技行业景气度毫无疑问在提升,上述这些领域在2022年或是市场的一大惊喜。

三、资金靶向决定了市场超额收益大小

我们认为,本年度市场的超额收益将继续来自于资金抱团产生的结构性机会,这些机会在新老周期股龙头、科技股、金融股、大消费领域普遍存在,策略上建议重点研究资金行为,了解市场热点轮换的驱动方向。

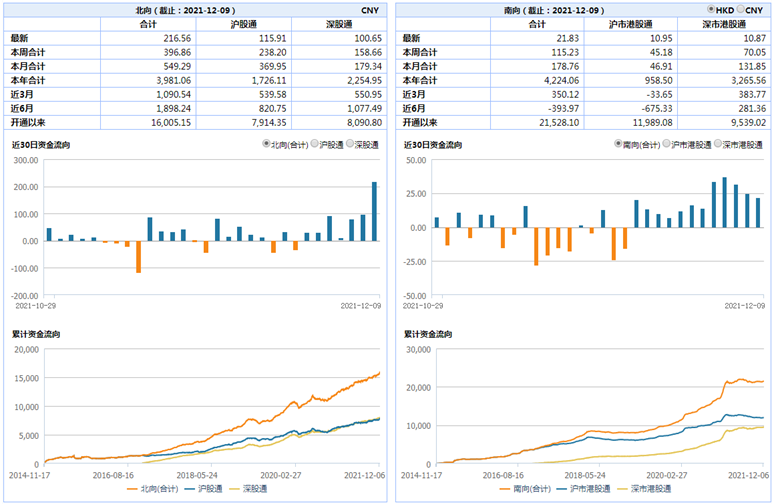

1、陆港通北上资金是A股资金面的风向标

截止2021年底,陆港通北上资金累计净流入1.6万亿元,全年合计净流入4000亿元左右;南下投资H股资金累计流入2.15万亿元,全年合计净流入4200亿元左右,北上和南下资金各取其所,双向净流入。对于A股投资者来说,北上资金持续净流入,意味着对核心资产抱团趋势更加明确,同时北上资金波段投资乃至日间高频交易,都显著影响市场热点风格,因此,需要我们密切关注北上资金日常动态,并对其资金持续买入行为多加关注。展望2022年,我们预计陆港通北上资金或带来4000-5000亿元的资金增量,并有望继续扮演A股市场鲶鱼角色。

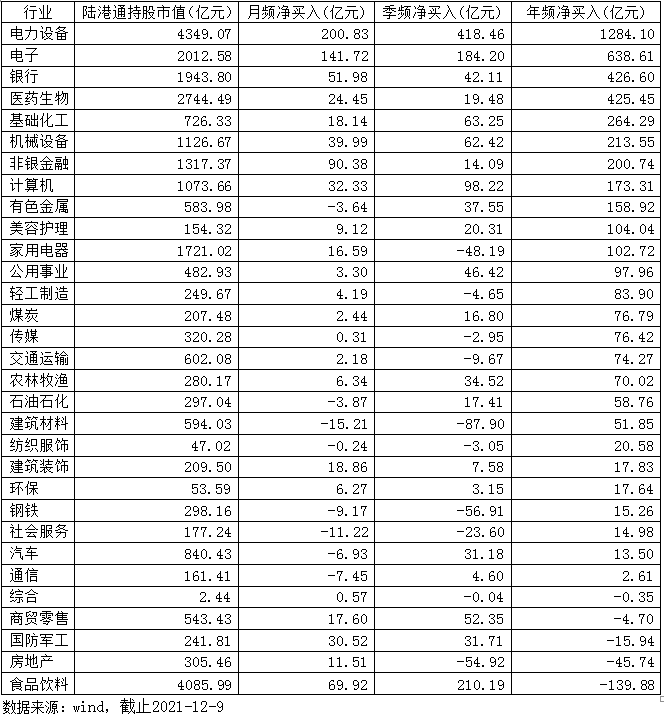

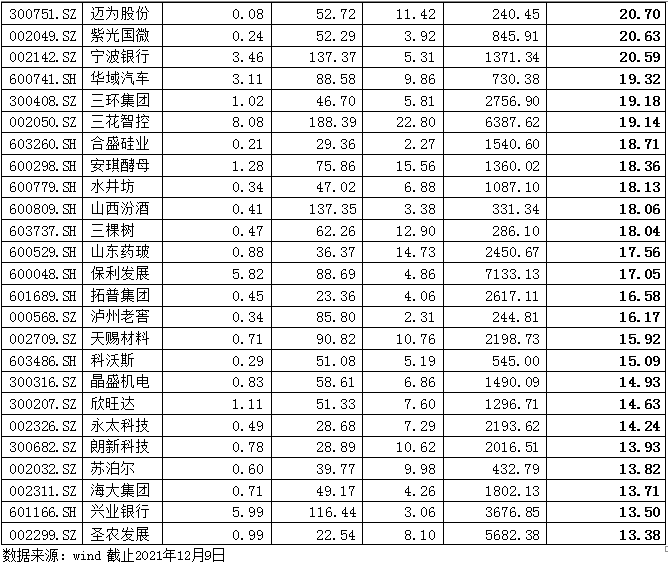

从陆港通资金行业流向和权重股配置情况看,过去一年,其对A股市场绝多大数行业都实现了净买入,其中电力设备、电子、银行、医药生物、基础化工、机械设备、非银金融、计算机、有色金属、美容护理、家用电器等行业资金流入规模超过100亿元,食品饮料行业2021年上半年减持力度比较大,下半年逐渐加仓,北上资金中期波段操作的痕迹也较为明显。股票方面,二级市场“茅”系列和“宁”系列龙头个股都受到北上资金的持续加仓,宁德时代、贵州茅台分别为两个系列资金靶向的龙头,而持股市值排名TOP50规模均超过100亿元,其中宁德时代、贵州茅台、五粮液、汇川技术、歌尔股份、伊利股份、招商银行、立讯精密、韦尔股份、亿纬锂能等等在过去一个季度重点得到北上资金的加仓。

展望2022年,我们认为上述宁、茅两大系列依旧是北上资金重仓主线,围绕这两条主线展开的结构炒作,或中或短,资金轮换与结构分化派生出更多是个股的机会,这一点和2021年市场格局类似。

2、基金发行或继续促成资金抱团趋势

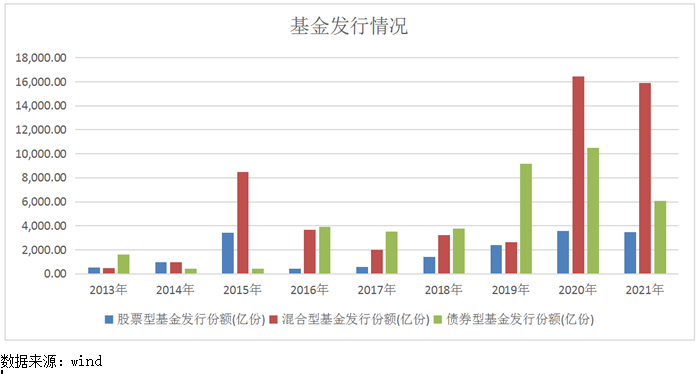

2020-2021年都是基金发行的大年,去年全部基金发行规模3.1万亿,其中股票+混合型基金2万亿,占比64%,2021年12月中旬为止全部基金发行规模2.7万亿,其中股票+混合型基金1.93万亿,占比71.1%,从基金发行的方向看,投资者对于权益资产的追逐热情更高了。

随着资管新规全面落地,我们估计各类金融机构、居民对于权益资产配置兴趣会继续提升,料全年基金发行规模可以达到3万亿,其中股票+混合型基金发行规模也有望达到2万亿,这是未来一年市场保持一定温度的动力所在。

从最近两年基金发行的趋势看,基本上形成了二八效应,20%的机构吸引了80%的认购规模,典型的是一些头部资产管理机构不断培育出百亿乃至千亿明星基金,并由此不断扩大规模,导致资金持续流向头部基金。这给二级市场带来很显著的变化:其一,规模基金经理的投资理念较为固化,新发基金大概率是对原有持仓的增配,也就是说投资方向基本是高度趋同的,新基金给老基金助力成为未来市场看点;其二,核心资产吸金效应会越来越强,新加入资金对于核心资产群体的持续买进,在很大程度上维持了这些龙头公司的温度,纵然二级市场股价会有些裂变和分化,但整体向下波动的空间就不是太大;其三,受到其他非基本面因素刺激,机构抱团股在某些时段会迎来阶段性的上涨,由此变形成了我们开篇提出的二级市场超额收益的可能。

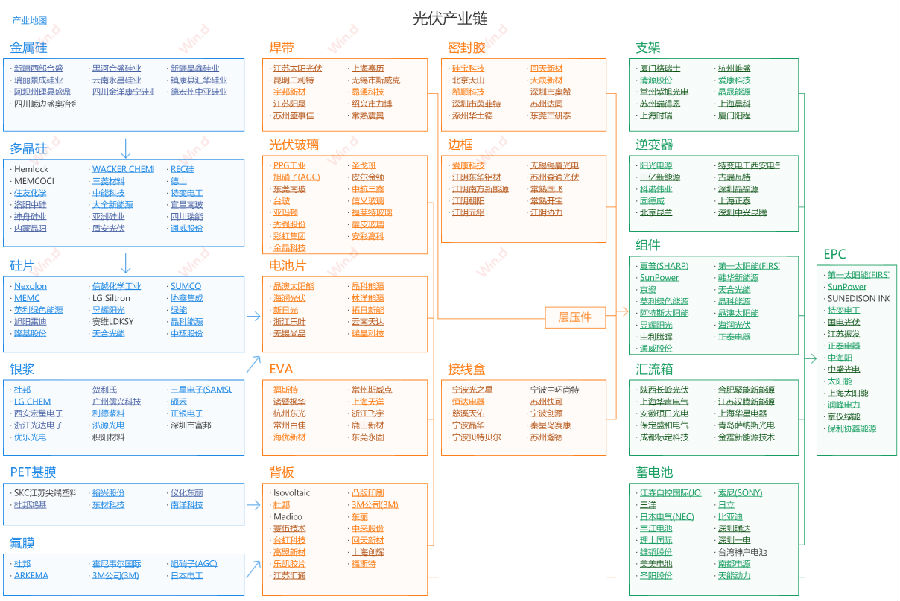

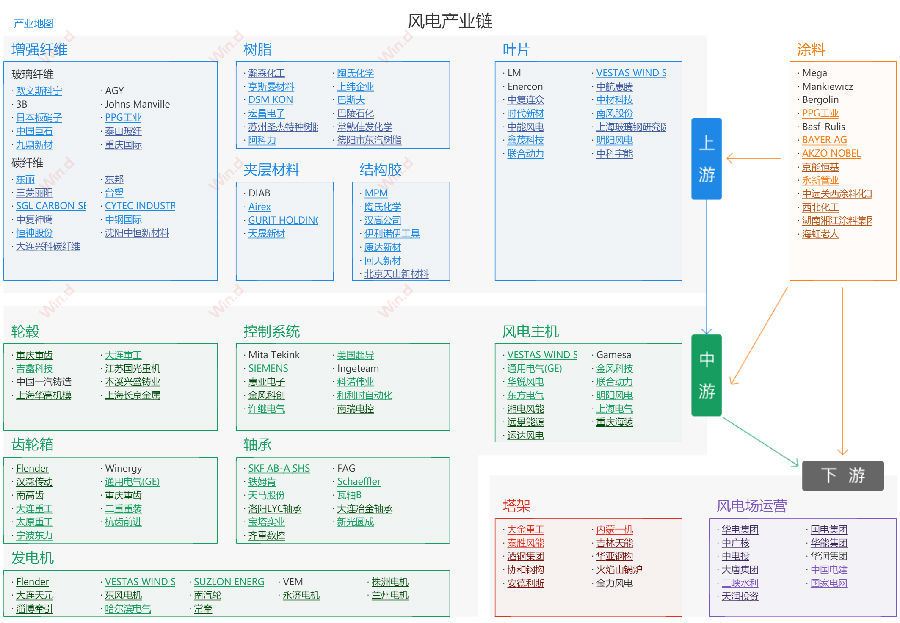

四、2022年重点产业链跟踪

五、风险提示

1、美国通胀预期抬头,美国加息步伐提前,欧美股市震荡加剧引发A股波动风险。

2、上市公司盈利恢复增长减速,高估值群体急速调估值引发结构性风险。

3、全球新冠疫情防控不力,带来部分地区供应链中断,进而影响全球贸易格局。